AI研修の助成金は、企業と個人で利用できる制度が異なり、それぞれ要件や対象経費、申請手順が定められています。

生成AIが実務で活用されるようになり、AI研修で学び直そうとする企業が増えています。

AI研修を検討するうえで、コストを軽減できる助成金や補助金は重要です。

しかし、次のような疑問を持っている方も多いでしょう。

- 助成金の対象となるための要件や必要な書類が知りたい

- AI研修に使える助成金が何なのかわからない

- 助成金を受け取るイメージが掴めない

結論から言うと、AI研修で利用できる助成金はいくつかあり、対象や条件などが異なります。

本記事では、実際に利用できる助成金を紹介するとともに、受け取る要件や手順を解説します。

AI研修を検討している企業や個人の方は、ぜひ最後までご覧ください。

AI研修で助成金・補助金を使うための要件

ここでは、AI研修に助成金・補助金を活用する際の基本的な要件を、以下の順に解説します。

- 対象要件|企業か個人か

- 研修内容|時間や到達度

- 申請手続き|研修の前後で必要

- 対象経費|研修に直接かかる費用

- 研修後の実績|成果を正確に記録

1.対象要件|企業か個人か

AI研修の助成制度は、企業と個人で対象が分かれています。

企業の場合、申請者は雇用保険を適用している事業主であり、受講者が被保険者であることが基本要件です。

一方、個人が利用できる制度では、一定期間の雇用保険への加入や、受講前の申請手続きなどが求められます。

勤務地や雇用形態、居住地域などに条件が設けられている場合もあるので注意してください。

2.研修内容|時間や到達度

AI研修が助成対象となるには、制度で定められた基準を満たす必要があります。

研修は業務と区別して実施し、一定の時間数や内容の水準が求められます。

受講者の学習到達度を確認できる評価方法や、出席率・進捗状況などを客観的に記録する仕組みも必要です。

とくにオンライン研修の場合は、受講時間や修了状況を証明できる記録が必須となります。

3.申請手続き|研修の前後で必要

助成制度を利用するには、研修の前後でそれぞれ申請手続きを行う必要があります。

研修前には、実施計画や受講内容をまとめた書類を提出し、制度の要件を満たしているかを確認してもらいます。

研修後は、実施した結果や受講証明、支払い記録などを添えて支給申請します。

提出期限は制度によって異なり、時期を逃すと受給できなくなるので注意してください。

なお、一部の補助金制度や自治体の助成制度では、研修後にまとめて申請する形式が採用されています。

4.対象経費|研修に直接かかる費用

助成の対象となる経費として、研修に直接関係する費用を算出する必要があります。

対象費用に含まれるのは、以下のような用途で使われたコストです。

- 受講料

- 講師への謝金

- 教材費

- 会場使用料

制度によっては、研修と併せて実施するサポート費や運営費が認められることも。

一方で、AIツールやパソコンなどの機材費、ソフトウェアの購入費などは対象外となる場合が多いです。

申請前に、どの費用が対象になるかを正確に確認しておきましょう。

5.研修後の実績|成果を正確に記録

助成金を受け取るためには、研修を適切に実施した証拠を残さなければなりません。

出席率や学習到達度、賃金支給の有無などを記録し、要件を満たしたことを示してください。

特にオンライン研修では、受講時間や修了状況を確認できるログデータの保存が必須です。

これらの実績が不十分だと、要件を満たしていても支給が認められない場合があります。

研修開始前から記録方法を決めておき、終了後まで漏れなく管理してください。

AI研修が対象に含まれる助成金5選

AI研修に活用しやすい代表的な制度を、対象・使いどころ・注意点で比較します。

- 人材開発支援助成金|企業の従業員研修に最適

- DXリスキリング助成金|地域企業の教育支援

- IT導入補助金|AIツール導入と研修を併用可能

- 教育訓練給付金|個人の受講費を軽減できる

- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業|キャリア支援と一体化

1.人材開発支援助成金|企業の従業員研修に最適

AI研修を企業として実施する場合、最も活用しやすいのが人材開発支援助成金です。

この制度では、AIスキルやデータ分析など新たな業務領域へのリスキリング研修が助成対象となります。

研修は業務と切り離して行うOFF-JT形式が基本で、一定の時間数・到達度評価・学習記録が必要です。

研修後には、出席率8割以上や支払い証憑の整備、賃金支給実績などをもとに支給申請してください。

計画届は訓練開始の6か月前〜1か月前に提出する必要があるため、AI研修の実施時期から逆算して準備を始めましょう。

| 主な対象 | 企業(雇用保険適用事業主) |

|---|---|

| 対象要件 | 受講者が雇用保険被保険者であること。訓練計画の策定・届出が必要。 |

| 申請手続き | 研修前に計画届を提出(開始6か月前〜1か月前)。研修後に支給申請。 |

| 給付される額・割合 | ・経費助成:研修費の45〜75%程度 ・賃金助成:訓練時間中の賃金の30〜75%を支給(区分により異なる) |

| 公式サイト | 厚生労働省:人材開発支援助成金 |

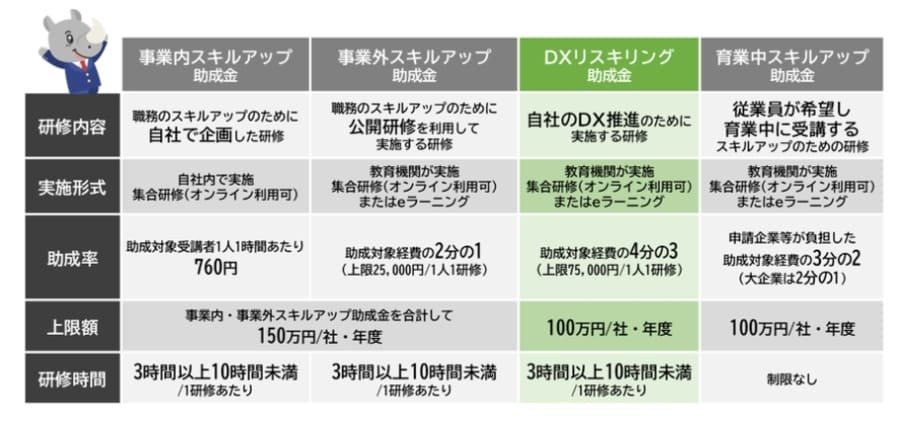

2.DXリスキリング助成金|地域企業の教育支援

東京の自治体が実施するDXリスキリング助成は、地域の中小企業が従業員にAI研修を実施する際に活用できます。

各自治体内で勤務する従業員が対象であり、受講費の3/4が助成されます。

申請は自治体ごとに年度単位で募集され、受付期間内の申請が必要です。

東京以外の自治体でも同様の助成金がありますが、制度によって名称が異なるので注意してください。

| 主な対象 | 企業(東京内勤務の従業員が対象) |

|---|---|

| 対象要件 | 勤務地・勤務先所在地など地域要件を満たすこと。都内勤務者などが対象。 |

| 申請手続き | 自治体が定める募集期間内に申請。年度ごとに受付を実施。 |

| 給付される額・割合 | 受講費の3/4(上限7.5万円/人、企業上限100万円) |

| 公式サイト | 東京都:DXリスキリング助成金 |

3.IT導入補助金|AIツール導入と研修を併用可能

IT導入補助金は、企業がAIツールやシステムを導入する際、その費用の一部を補助する制度です。

導入ツールの操作・活用方法を習得する計画を提出することで、導入支援費として研修が補助対象になることがあります。

研修単体では適用できないためハードルは高いですが、ITツールなどを導入するのであれば申請を検討するとよいでしょう。

補助対象や申請スケジュールは年度ごとに変わるため、最新の募集要項を必ず確認してください。

| 主な対象 | 中小企業・小規模事業者 |

|---|---|

| 対象要件 | ITツール導入および業務効率化を目的としていること。 |

| 申請手続き | 公募期間内に申請し、採択後に実施・報告。 |

| 給付される額・割合 | 補助率最大1/2。導入支援を含む研修費も対象となる場合あり。 |

| 公式サイト | IT導入補助金2025 |

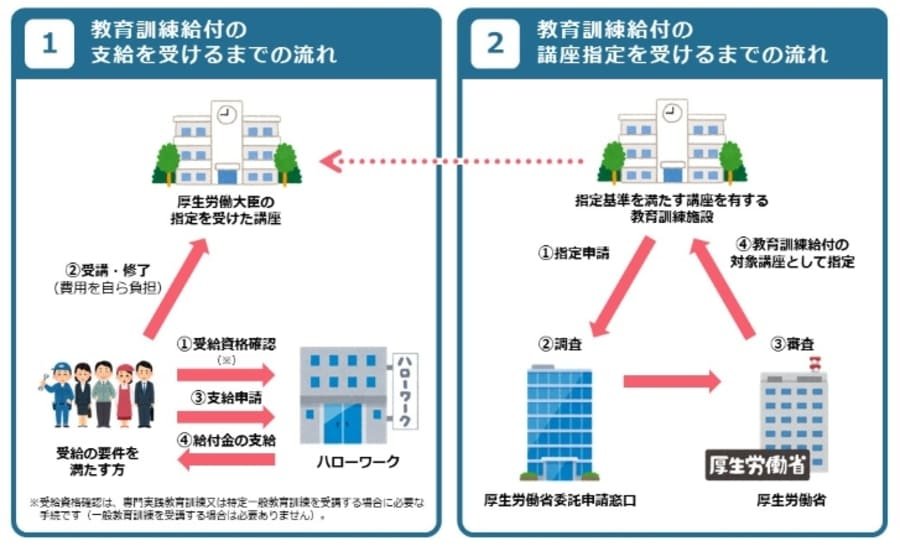

4.教育訓練給付金|個人の受講費を軽減できる

AI研修を個人で受講する場合に活用できるのが、教育訓練給付金です。

この制度は、厚生労働大臣が指定したAI関連講座を受講すると給付金が支給されます。

対象となる講座は厚生労働省の検索システムで探せるので、受講する予定があればチェックしてみてください。

受講前に資格確認を満たして申請する必要があるので、申請し忘れないよう注意しましょう。

| 主な対象 | 個人(雇用保険加入者) |

|---|---|

| 対象要件 | 厚生労働大臣指定の講座を受講し、一定の加入期間などの要件を満たすこと。 |

| 申請手続き | 受講前に資格確認。修了後に支給申請(電子申請も可)。 |

| 給付される額・割合 | 受講費の20〜80%を給付 ・一般:20% ・特定一般:50% ・専門実践:最大80% |

| 公式サイト | 厚生労働省:教育訓練給付制度 |

5.リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業|キャリア支援と一体化

経済産業省が実施するリスキリング事業は、AIスキルを含む実践的な学びとキャリア支援を一体で受けられる制度です。

対象者は、転職やキャリアアップを目的としてAI関連講座を受講する個人。

受講料の半額に、転職成功に対する追加支援が加わり、最大56万円相当が補助されます。

ただし、厳密に言うとこの制度で支援されるのは、一連のサービスを提供している補助事業者です。

補助事業者が受け取った支援をもとに、対象となる受講者に還元される形となっています。

| 主な対象 | 個人(転職・キャリアアップ希望者) |

|---|---|

| 対象要件 | 相談・講座・転職支援を一体的に利用すること。 |

| 申請手続き | 事務局公募期間中に申請し、修了・成果確認後に支援反映。 |

| 給付される額・割合 | ・受講料の1/2(上限40万円) ・転職・スキル達成により追加1/5(上限16万円) |

| 公式サイト | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 |

人材開発支援助成金の申請方法と手順

ここでは、人材開発支援助成金を例として実際に申請する流れを以下のステップで解説します。

- 制度を確認する

- 訓練計画を作成する

- 計画届を提出する

- 訓練を実施する

- 支給申請を行う

制度を確認する

助成金を申請するための要件など、最新情報を確認します。

人材開発支援助成金には複数のコースが存在しますが、AI研修の補助が目的であれば「事業展開等リスキリング支援コース」が最適です。

厚生労働省のサイトでパンフレットや支給要領を確認し、要件や提出時期などを確認しましょう。

複数コースへの重複申請は不可

同じ研修について、複数のコースで重複して申請することはできません。

たとえば「人材育成支援コース」はAI研修が対象になる可能性はありますが、リスキリング支援コースで申請した研修は申請できません。

助成率が比較的高いリスキリング支援コースにAI研修をまとめるのがおすすめです。

訓練計画を作成する

申請書類をダウンロードし、訓練計画の要件を計画届にまとめます。

ダウンロードできる計画届の書類は、以下のように複数あります。

- 職業訓練実施計画届

- 事業展開等実施計画

- 職業訓練実施計画変更届

- 対象労働者一覧

- 定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧

- OFF-JT講師要件確認書

- 事前確認書

- 定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票

- 本社一括申請に関する事業所確認票

提出しなければならない書類は申請する訓練メニューによって異なり、上記以外にも提出しなければならない場合も。

計画届チェックリストを確認し、提出漏れのないよう注意しながら書類を作成しましょう。

計画届を提出する

作成した計画届を提出して申請します。

提出期限は訓練開始の6か月前〜1か月前なので、計画が決まったら早めに申請してください。

提出する方法は以下の3つから選べます。

- 労働局の窓口へ直接提出する

- 労働局に郵送する(到着日=提出日)

- 電子申請システム(雇用関係助成金ポータル)による提出

雇用関係助成金ポータルはGビズIDを作成すると利用できます。

いままでの申請履歴を確認したり、一部の情報を自動反映させたりできるため、くりかえし申請する予定があれば電子申請がおすすめです。

訓練を実施する

AI研修を計画どおりに訓練を進めて、進捗や出席状況を正確に記録します。

特に出席率は支給要件に関わるため、欠席や遅刻も含めて管理してください。

オンライン研修の場合は、学習管理システム(LMS)や出席ログなどを利用して、受講時間と進捗を確認できるデータを保存しておきましょう。

講師への謝金、教材費、受講料などの支払い証憑も、助成対象経費として必要になります。

支給申請を行う

研修が終了したら、その翌日から2か月以内に支給申請します。

支給申請チェックリストを参考に、必要な書類をダウンロード、作成してください。

不足や不整合があれば、差し戻されたり受給できなかったりするリスクがあります。

リスクを回避するためにも、必要書類は速やかに提出し、修正にも対応できるようにしましょう。

AI研修の助成金に関するQ&A

AI研修の助成金に関する、よくある質問と回答を紹介します。

- AI研修の助成金はいつ支給されますか?

- 助成金と補助金の違いは?

- AI研修費とAIツール費を同じ制度で申請できる?

- AI研修をオンラインで実施しても助成対象になりますか?

- 助成金の申請は社労士に依頼したほうがいいですか?

AI研修の助成金はいつ支給されますか?

助成金は、支給申請の審査を経たうえで支給されます。

一般的には、申請してから支給まで2〜3か月程度かかるため、実際に助成金を受け取るのは研修終了から4〜6か月後が目安です。

不備があると審査が長引くため、支給申請に必要な実績データは確実に揃えておきましょう。

助成金と補助金の違いは?

助成金は、あらかじめ決められた条件を満たせば原則支給される制度です。

一方、補助金は要件を満たして応募しても、採用されなければ支給されません。

AI研修においては、補助金ではなく助成金から適用できるものを探すとよいでしょう。

AI研修費とAIツール費を同じ制度で申請できる?

原則として分けて考えるべきです。

現に、人材開発支援助成金ではAI研修は対象になりますが、ツール購入は対象外です。

AIツールを導入する費用は、IT導入補助金などの補助金制度を利用するとよいでしょう。

複数の制度を利用できる計画があるときは、どこで線引きするか見極めることが重要です。

AI研修をオンラインで実施しても助成対象になりますか?

はい、受講時間や進捗状況を客観的に確認できる仕組みがあれば、オンライン形式のAI研修も助成対象になります。

ただし、録画された動画を視聴するだけの形式では対象外となることも。

計画届の段階で実施方法などを明記し、要件を満たしていることを確認しておくと安心です。

助成金の申請は社労士に依頼したほうがいいですか?

手続きの負担を減らしたいのであれば、社労士に依頼したほうがよいでしょう。

申請には訓練計画書、賃金台帳、受講証明など多くの書類が必要で、記入ミスや様式の不備があると不支給になることもあります。

経験のある社労士に代行してもらえば、初めて申請する場合も安心です。

ただし、研修規模が小さいのであれば自社で申請しても十分対応できるでしょう。

まとめ

本記事では、AI研修の助成金・補助金について解説しました。

最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- 助成金を申請するには、研修内容や経費などの計画を立てる必要がある

- 研修後に支給申請として実績なども提出しなければならない

- 助成金は支給申請の審査後に受け取れる

- 企業であれば人材開発支援助成金が適している

- 個人の場合は教育訓練給付金が利用できる

助成金・補助金を使えば、AI研修費を抑えつつリスキリングを進められます。

必要な要件を確認し、目的に合う制度を利用して助成金を得ましょう。