2025年、生成AIやMicrosoft 365 Copilotの普及により、現場でAIを使いこなす力の重要性が一段と高まっています。

一方で、以下のように悩む人も多いでしょう。

- 講座の数が多すぎて何を選べばいいか分からない

- 講義の詳細や相場感を知りたい

- 研修の選ぶときのポイントが気になる

結論として、AI研修を選ぶときは目的を明確にすることが重要です。

そのうえで、自身や企業に合わせてポイントを比較するとミスマッチを防げます。

本記事では、おすすめのAI研修を13つ紹介し、詳細を解説します。

研修を探すときにチェックすべきポイントもまとめているので、これから受講するAI研修を探す方はぜひ最後までご覧ください。

初心者におすすめのAI研修13つの比較

ここでは、初心者におすすめしたい13つのAI研修を一覧化します。

掲載しているAI研修は、学習目的別に以下5つのカテゴリに分けているので参考にしてください。

| 学習目的 | 概要 |

|---|---|

| 基礎講座 | 短時間で概念とプロンプト基礎を体系化。最初の一歩に最適。 |

| 現場活用・業務効率 | ChatGPT/Copilotなどを用いて明日からできるようになる演習などが強み。 |

| ブートキャンプ・構築 | 自動化やアプリ構築を設計し、作り切る。 |

| 社内展開 | 会社組織が活用できるeラーニングやSaaSでリスキリングを推進。 |

おすすめAI研修の比較

| 運営企業 | 研修名 | 学習目的 | 特徴・強み | 料金目安(税込) | 形式 |

|---|---|---|---|---|---|

| キカガク | 生成AI入門コース | 基礎講座 | 短時間でAIの全体像とプロンプト基礎を体系的に学べる | 16,500円 | オンデマンド(約4時間) |

| Aidemy | 生成AI活用入門 | 基礎講座 | ノーコードBot作成やGPT活用を短期間で体験 | 59,400円 | オンライン(4週間) |

| スキルアップAI | ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座 | 基礎講座 | 「30本ノック」でプロンプトの型を反復練習 | 27,500円 | オンデマンド(約1.7時間) |

| トレノケート | Microsoft 365 Copilotでドラフト、分析、プレゼンテーションを行う | 現場活用・業務効率 | Excel/PowerPoint/TeamsのAI運用を体系的に学習 | 77,000円~ | ライブ/オンデマンド |

| 富士通ラーニングメディア | 生成AI関連コース(開発者向け) | 現場活用・業務効率 | 導入〜定着まで段階別に網羅する総合メニュー | 19,800円~ | 集合/ライブ/オンデマンド |

| Schoo for Business | AI研修パッケージ | 現場活用・業務効率 | 豊富な授業群で活用・企画・ツール理解を網羅 | 要問合せ | オンデマンド |

| DMM | 生成AI CAMP Difyマスターコース | ブートキャンプ・構築 | ノーコード自動化と生成AIアプリを伴走で作り切る | 278,000円〜 | ブートキャンプ |

| NECラーニング | AI・データ活用企画力強化~生成AIを相棒として~ | ブートキャンプ・構築 | 上流企画・認知バイアス克服のフレームを学ぶ | 99,000円 | ライブ |

| DataMix | 生成AI・機械学習エンジニア育成 | ブートキャンプ・構築 | 長期でML/生成AIの実装力を体系的に習得 | 1,070,300円(一括料金) | 通学/オンライン |

| ユースフル | 生成AIビジネス研修 | 社内展開 | Microsoft連携に強く企業単位の定着を支援 | 月額350円/ID〜 | eラーニング/集合 |

| SIGNATE | SIGNATE Cloud | 社内展開 | スキル測定と学習管理を一体化した基盤 | 要問合せ | クラウド学習 |

| Udemy/ベネッセ | Udemy Business | 社内展開 | 定額で多数講座にアクセス。最新テーマも追える | 年額41,800円/ID | オンデマンド |

| インソース | Leaf lightning STUDIO | 社内展開 | 容量無制限で自社コンテンツを作成可能。eラーニング動画もあり | 要問合せ | 集合/オンライン |

※価格・仕様は変更される場合があります。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

それぞれのAI研修の内容・詳細

上表で解説したAI研修の詳細について順に解説します。

1.キカガク|生成AI入門コース

生成AIの全体像やプロンプトの基礎を短時間で押さえたい人に向いている入門講座です。

約4時間のオンデマンドで、ビジネス変革の要点からプロンプトの考え方までを一気通貫で整理できます。

事前予習の必要がなく、ChatGPT無料版でも受講できるため、最初の一歩として適しているでしょう。

この講義とは別にChatGPTプロンプト入門コースが無料で受けられるため、併せて受講してみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 16,500円 |

| 形式 | オンデマンド(約4時間) |

| 学習目的 | 基礎講座 |

| 強み | 短時間で全体像とプロンプト基礎を体系化 |

| 公式 | https://www.kikagaku.co.jp/course/utilizing-generative-ai |

2.Aidemy|生成AI活用入門

ChatGPTのカスタマイズや、独自チャットボットの作り方などを解説する入門講座です。

動画を見ながらの実践で、4週間かけて実用的な使い方が学べます。

質問回数が無制限のチャットサポートも受けられるので、疑問を残したまま終わる心配もありません。

受講する際にChatGPT Plus(有料版)の費用が別途かかる点に注意してください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 59,400円 |

| 形式 | オンライン(4週間) |

| 学習目的 | 基礎講座 |

| 強み | ノーコードBotやGPT活用を短期で体験 |

| 公式 | https://premium-biz.aidemy.net/courses/genai-intro |

3.スキルアップAI|ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座

プロンプトエンジニアリングの基本から実践的な活用方法まで学べる基礎講座です。

付録として受け取れる演習問題集「プロンプトエンジニアリング30本ノック」に取り組めば、具体的なプロンプトの書き方を身に付けられます。

オプションとして追加できる対策編では、生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する生成AIパスポート資格試験の対策講座として認定されました。

ビジネスに通用するスキルを身に付けたい方にうってつけの講座だといえるでしょう。

動画は1年間視聴できるので、時間をかけてゆっくり学ぶことも可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 27,500円(対策編は+5,500円) |

| 形式 | オンデマンド(約1.7時間) ※対策編はオンデマンド(約4時間) |

| 学習目的 | 基礎講座 |

| 強み | 反復練習でプロンプトの型を定着 |

| 公式 | https://www.skillupai.com/text-generating-ai-for-business-person/ |

4.トレノケート|Microsoft 365 Copilotでドラフト、分析、プレゼンテーションを行う

Microsoft 365利用者がCopilotを活用して生産性を向上させることを目的とした講座です。

PowerPoint、Word、Excel、Teams、Outlookなどでの基本的なプロンプトの記述方法を学べます。

Microsoftの使用経験があることが前提条件となっているため、すべてのアプリを使えるようにしておく必要があるでしょう。

講座はZoomなどのアプリを通じてライブ配信されるため、受講者はどこからでも参加できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 77,000円 |

| 形式 | ライブ配信 |

| 学習目的 | 現場活用・業務効率 |

| 強み | Copilot運用の実務要件を体系化 |

| 公式 | https://www.trainocate.co.jp/reference/course_details.aspx |

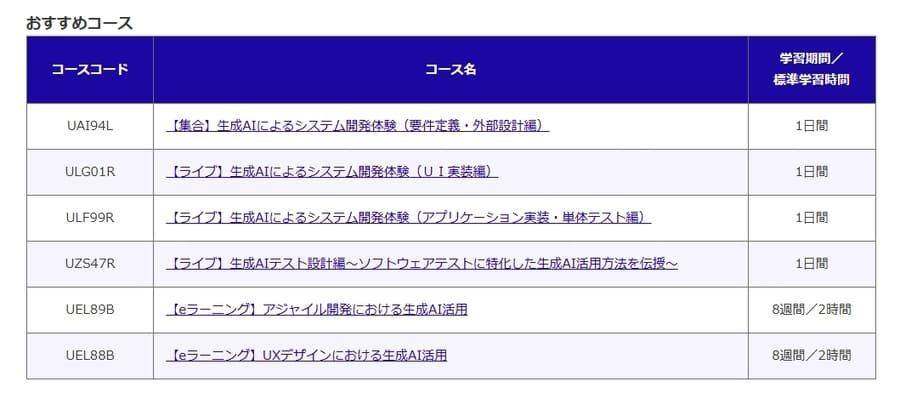

5.富士通ラーニングメディア|生成AI関連コース(開発者向け)

生成AI関連コースのうち、システム開発を体験できるコースです。

システムエンジニア(SE)を対象としており、富士通での実戦経験をもとにした実用性の高い内容となっています。

おすすめコースとして紹介されているのは、以下の5つです。

- 【集合】生成AIによるシステム開発体験(要件定義・外部設計編)

- 【ライブ】生成AIによるシステム開発体験(UI実装編)

- 【ライブ】生成AIによるシステム開発体験(アプリケーション実装・単体テスト編)

- 【ライブ】生成AIテスト設計編~ソフトウェアテストに特化した生成AI活用方法を伝授~

- 【eラーニング】アジャイル開発における生成AI活用

それぞれが個別のコースなので、必要な講座のみ受講することが可能です。

受講形式や料金が異なるので、注意してください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | ・55,000円(要件定義・外部設計編) ・55,000円(UI実装編) ・55,000円(アプリケーション実装・単体テスト編) ・46,200円(テスト設計編) ・19,800円(アジャイル開発) |

| 形式 | 集合/ライブ/オンデマンド |

| 学習目的 | 現場活用・業務効率 |

| 強み | システム開発での生成AI活用をパート別に提供 |

| 公式 | https://www.knowledgewing.com/kw/recommend/course/generativeai.html?os-top |

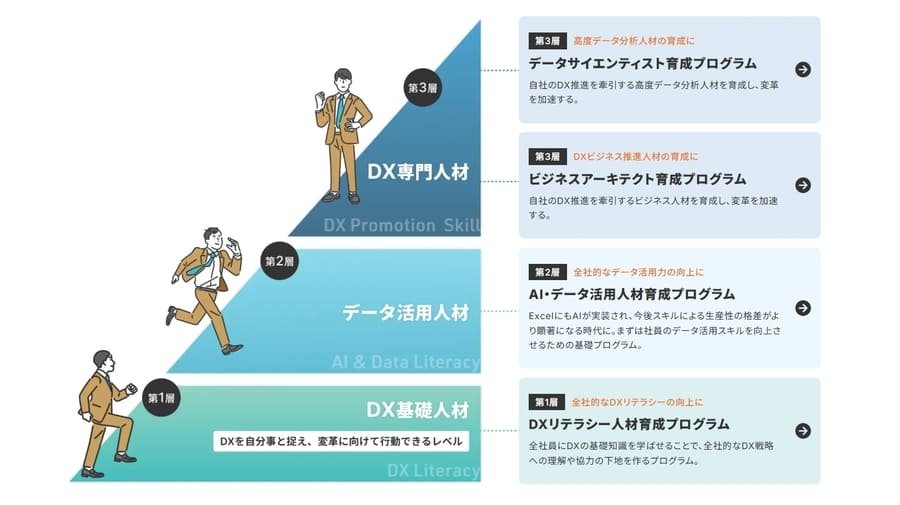

6.Schoo for Business|AI研修パッケージ

AIの基本から企業に変革を起こすために必要な能力まで、多角的に学ぶことができる企業向けパッケージです。

デジタルトランスフォーメーション(DX)に必要なAIの基礎知識から、ディープラーニング、ゲームAIまで、学べる内容は多岐にわたります。

問い合わせ時のヒアリングで最適な研修内容を提案してもらえるため、どの講座を受けるべきか迷う心配はいらないでしょう。

法人契約したあと各社員にIDを割り振って受講する形式なので、料金が変動しやすいです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 要問合せ |

| 形式 | オンデマンド |

| 学習目的 | 現場活用・業務効率 |

| 強み | 多方面の目的に分けて豊富に用意された講座 |

| 公式 | https://schoo.jp/biz/theme/ai/ |

7.DMM|生成AI CAMP Difyマスターコース

DMM 生成AI CAMPが提供している中でも、生成AIアプリDifyに特化したコースです。

Difyを活用できるようになれば、外部ツールと連携した生成AI利用によって高度な業務自動化が可能となります。

内部資料を参照させる技術(RAG)やGoogle Apps Script(GAS)などが学べるのもポイントです。

プランは4週間単位で用意されており、期間が長いほど無理のないスケジュールで学びやすくなります。

2025年11月30日まで最大70%還元されるキャンペーンが実施されているので、気になる方はチェックしてみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | ・4週間プラン:278,000円 ・8週間プラン:358,000円 ・12週間プラン:428,000円 ・16週間プラン:478,000円 |

| 形式 | オンデマンド+課題フィードバック |

| 学習目的 | ブートキャンプ・構築 |

| 強み | 自動化とアプリ構築を実践できる |

| 公式 | https://generative-ai.web-camp.io/courses/dify |

8.NECラーニング|AI・データ活用企画力強化~生成AIを相棒として~

AIによるデータ分析に焦点をあてたライブ配信型の講座です。

受講者一人一人のAI・データ活用案をLLM(ChatGPT)を利用して検討していきます。

そのため、プロンプトエンジニアリングの知識があり、データ活用に関する課題を抱えている人向けの講座となっています。

500件以上のビッグデータ・AIプロジェクトを支援してきた実績に基づいて作られたフレームワークも修得できるため、問題解決力の向上が期待できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 99,000円 |

| 形式 | ライブ |

| 学習目的 | ブートキャンプ・構築 |

| 強み | AI・データ分析のビジネス活用をゴールとしたプロジェクトの企画・提案が学べる |

| 公式 | https://www.neclearning.jp/courseoutline/courseId/AI09A/ |

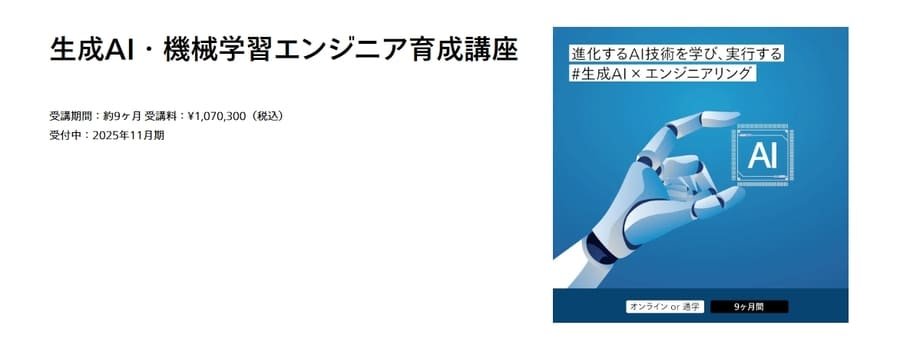

9.DataMix|生成AI・機械学習エンジニア育成

表面的なテクニックのみにとどまらず、学び続ける力に焦点をおいたカリキュラムで設計されている講座です。

対面でコミュニケーションをとりながら学ぶことを重視しており、少人数制のクラスで授業を実施しています。

講座は以下のようにパート分けされており、すべてあわせると受講期間は9か月に及びます。

- ブートキャンプステップ前期(8週間)

- ブートキャンプステップ後期(6週間)

- ベーシックステップ(6週間)

- アドバンスステップ(6週間)

- インテグレーションステップ(5週間)

個別に申し込めますが、一活申し込みだと入学金も免除されお得です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | ・入学金:27,500円 ・ブートキャンプステップ前期:250,800円 ・ブートキャンプステップ後期:192,500円 ・ベーシックステップ:209,000円 ・アドバンスステップ:209,000円 ・インテグレーションステップ:209,000円 ・一活申し込み:1,070,300円 |

| 形式 | 通学/オンライン |

| 学習目的 | ブートキャンプ・構築 |

| 強み | 実装と研究型プロジェクトまで網羅 |

| 公式 | https://datamix.co.jp/school/expert/generativeai_and_ml_engineer/ |

10.ユースフル|生成AIビジネス研修

Microsoft Copilotや社内GPTを活用できる人材を育てるための研修です。

研修コンテンツを監修している代表は、Microsoft MVPを5年連続で受賞した実績をもちます。

研修形式は、オンラインでのeラーニングとオフラインでの集合研修の両方に対応。

数人程度の小規模から数百人もの大規模まで、幅広く対応してくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | ・オンライン:月額350円/ID~ ・集合:30万円/時 |

| 形式 | オンデマンド/集合 |

| 学習目的 | 社内展開 |

| 強み | Office連携とスケール運用の容易さ |

| 公式 | https://business.youseful.jp/service/015 |

11.SIGNATE|SIGNATE Cloud

AIスキルの測定と学習配信を一体として提供している法人SaaSです。

DXの基礎から実践的なトレーニングまで、オンライン上のプラットフォームでステップアップしながら学べます。

実際に業務でAIを活用できるようになるための、補修研修や学習相談会などのサポートも充実。

厚生労働省の人材開発支援助成金に申請することも可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | 要問合せ |

| 形式 | クラウド学習 |

| 学習目的 | 社内展開 |

| 強み | 測定→学習→実践の循環を構築 |

| 公式 | https://cloud.signate.jp/ |

12.Udemy/ベネッセ|Udemy Business

オンライン学習プラットフォームUdemyの企業向けプランです。

IDごとの定額契約で、3万以上の動画講座を視聴できます。

多様なAI関連講座を視聴できるため、業務の合間に学習を進めやすいでしょう。

エンタープライズプランで契約すると、学習進捗管理や社内オリジナル講座登録などの機能も利用できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | ・チームプラン:年額41,800円/ID ・エンタープライズプラン:要見積もり |

| 形式 | オンデマンド |

| 学習目的 | 社内展開 |

| 強み | 定額・豊富な講座で継続学習しやすい |

| 公式 | https://www.benesse.co.jp/udemy/business/price/ |

13.インソース|Leaf lightning STUDIO

社会人研修コンテンツを提供しているインソースで利用できる学習管理システム(LMS)です。

自社コンテンツのアップロードや同時アクセス数が無制限なため、大規模な企業ほど効果を発揮するでしょう。

AI関連も含む400以上のeラーニング講座も視聴できます。

インソースが公開している研修(生成AI研修など)と併せて活用すると、効率よく学習できる仕組みが作りやすいかもしれません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金目安 | ・初期費用:無料(1年未満では100,000円) ・利用料金:550円/ID(最低50ID、201ID以上は要問合せ) |

| 形式 | オンデマンド |

| 学習目的 | 社内展開 |

| 強み | 無制限の自社コンテンツと同時アクセス数 |

| 公式 | https://www.insource.co.jp/it-tool/leaf_lightning_studio.html |

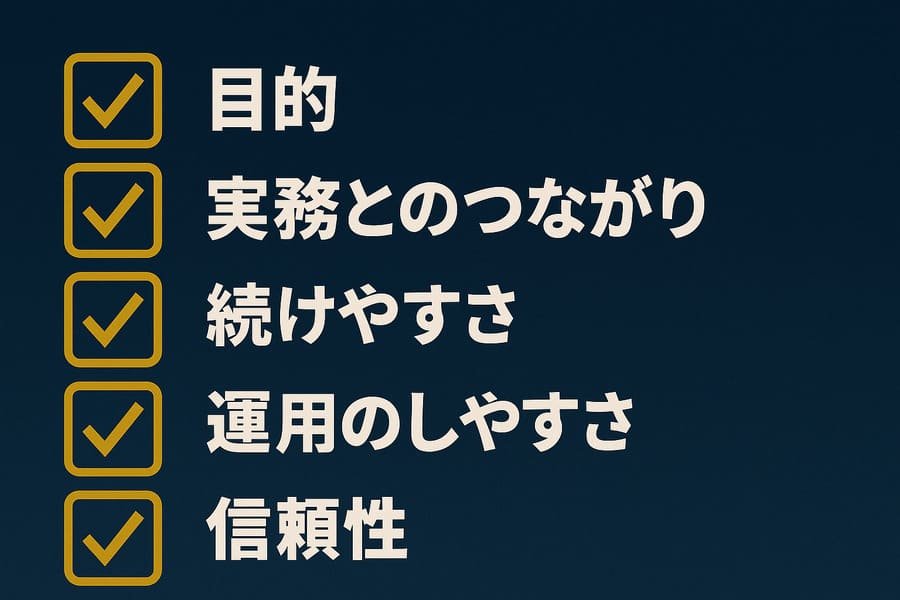

AI研修で見るべき5つのチェック項目

ここからは、AI研修を比較するときに見るべき5つのチェック点を以下の順で解説します。

- 自分の目的に合っているか

- 内容が仕事につながるか

- 初心者でも続けやすい仕組みか

- 会社やチームで運用しやすいか

- 実績や口コミに信頼があるか

自分の目的に合っているか

最初に確認すべきは、研修が自分の目的と合っているかどうかです。

ひとくちにAIを学びたいといっても、その目的は以下のように違いがあるでしょう。

- AIの基礎を学びたいのか

- 特定のツールを使えるようになりたいか

- 業務で活かしたいのか

- チーム全体で導入したいのか

目的が曖昧なまま受講すると、内容が難しすぎたり、逆に物足りなく感じることもあります。

なぜAIを学びたいのかを明確にし、目的に合った研修を探すことが大切です。

内容が仕事につながるか

AI研修の中には、理論寄りのものと実践寄りのものがあります。

仕事で使いたい人は、事例や演習が多く、職場の課題に応用しやすい内容を選びましょう。

反対に、AIの考え方を理解したいときは、基礎的な理論を丁寧に教える講座が向いています。

学んだことを活かしたい場面を想像し、カリキュラムの内容が適しているかを確認してください。

初心者でも続けやすい仕組みか

初心者が研修を受ける場合、AIの知識がまったくなくても最後まで受講して理解できる仕組みは欲しいところです。

AIは専門用語が多く、最初のハードルが高いため、充実したサポート体制のある研修を選びましょう。

わからないところを質問できたり、研修の進み具合が見えたりする仕組みがあると安心できます。

いきなり難易度の高い講座を受講して挫折しないよう注意してください。

会社やチームで運用しやすいか

企業やチーム単位で研修を受ける際は、業務に支障なく運営できるかがポイントになります。

対面式の講座が長く続くような研修では、時間が捻出しにくくなる可能性があります。

オンデマンドで学習できたり、一講座ごとが短時間だったりする研修であれば、受講者の負担は軽くなるでしょう。

個人が自由なタイミングで学習する仕組みにするのであれば、進捗状況などを管理できる学習システムの導入を視野に入れてみてください。

実績や口コミに信頼があるか

講座を提供している企業や講師の信頼性も確認しましょう。

実際に受講した人の口コミや導入企業の数などが参考になります。

大規模な企業が多く導入しており、口コミのレビュー内容が具体的であれば、信頼性が高いといえるでしょう。

これまで講座が実施されている期間の長さも、信頼性を図る要因の一つです。

AI研修に関するQ&A

AI研修に関する、よくある質問と回答を紹介します。

- 初心者でもAI研修からスタートして大丈夫?

- AI研修とプログラミングスクール、どちらが先?

- 料金が安い研修はやめたほうがいい?

- AI研修を受けた後、何をすれば実務に活かせる?

- 無料体験・相談会を活用すべき?

初心者でもAI研修からスタートして大丈夫?

初心者向けの研修を受ければ大丈夫です。

本記事で紹介したキガガクの講座のように、前提知識が不要で初歩から解説してくれる研修は多く存在します。

まずはプロンプトエンジニアリングや生成AIの基礎を学べる講座から探してみるとよいでしょう。

AI研修とプログラミングスクール、どちらが先?

業務活用が主目的なら、先にAI研修で使い方を固めるのが効率的です。

プログラミングの知識がなくても、AIに指示するだけで一定水準のアプリは作成できます。

ただし、大規模なプラットフォームや複雑な機能を実装するにはプログラミングの知識が不可欠です。

具体的に必要な分野を洗い出してから、プログラミングを学ぶ環境を作りましょう。

料金が安い研修はやめたほうがいい?

少なくとも、価格だけで判断するのはやめたほうがよいです。

たとえ安い費用で研修できたとしても、目的と合わない内容だったり、学びにくい環境だったりするのであれば効果が得にくいでしょう。

口コミなども含め、企業やチームに適した研修かどうかを優先的に検討してみてください。

広く浅く学ぶ段階であれば、定額制のプラットフォームで動画を視聴していく方針が有効です。

AI研修を受けた後、何をすれば実務に活かせる?

「実験→標準化→拡張」のループを意識するとよいでしょう。

小さな業務からプロンプトのテンプレートを適用し、時間短縮や品質向上の効果があるかどうか実験します。

実験の成功例はチーム内で共有し、AIの効果を標準化させてください。

さらに効率化させる手段があれば、自動化やアプリ化に踏み込んでAI領域を拡張させます。

以上のループをくりかえしていくことで、いずれ業務全体にAIを適用できるようになります。

無料体験・相談会を活用すべき?

利用を検討しているのであれば活用すべきです。

教材の相性や講師の説明スタイルを事前に確認でき、ミスマッチを避けられます。

社内ルールやセキュリティ方針との適合も同時に確認してください。

有料への移行方法など不明点があれば、申込前に解消しておくと安心です。

まとめ

本記事では、初心者におすすめのAI研修13選について解説しました。

最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- AI研修は目的に合っているかどうかで探すのが重要

- 基礎講座、現場活用、ブートキャンプ、社内展開などの目的で大別できる

- 一企業が複数タイプの研修を展開しているので、並行して学ぶとよい

- より確実に修得できるよう、運用のしやすさやサポート体制もチェックする

- 料金だけで判断しないよう注意する

AI研修は、初心者でも始めやすいリスキリング手段です。

企業で活用できる研修を中心に紹介しましたが、いくつかは個人で学ぶことも可能です。

まずは無料相談や体験で相性を確かめ、自分の目的に合う講座を見つけてください。